僕は重くなった

- __

- 今日はどうぞ、よろしくお願い致します。藤本さんは最近、どんな感じでしょうか?

- 藤本

- 最近はちょっと、重いですね。

- __

- 重い。心が重いという事でしょうか?

- 藤本

- いえ、単純に体重が増えてきているという事ですね。基本的にはそんなに太らないんですが、今回はかなり。

- __

- なるほど。痩せようと思われますか?

- 藤本

- 実は正直、あまり思わないですね。昔は気にしてダイエットしたりしてたんですが、今はそうでもないです。

- __

- ある程度の年代になると、痩せようと思わなくなると聞いた事があります。ちょっとそこは興味あります。

- 藤本

- いえ、男も女も、キレイでいたいとか、カッコ良くありたいという思いはあり続けますね。だからといって、必ずしも痩せているのが美しい訳ではないという事に気づき始めるんですよね。外見ではなくて、人間の内容。これが見られるようになるんですよ。中年は、どれだけ人間としての内面を充実させられるか。だから、ダイエットにはあまり時間を掛けないんです。もちろん、健康でありたいとは思いますけど。

てんこもり堂

はじめまして、てんこもり堂です。主に京都で演劇活動をしております。「てんこもり堂」とは、私たちが『面白い』と思うものを徹底的に「天こ盛り」上演しようと2007年に結成された演劇ユニット。メンバーは藤本隆志、金乃梨子。演技の向上とオリジナル作品の創作を目指し、既成の戯曲を使用し上演するスタイルで開始。演出方法を変え繰り返し同じ作品を上演したり、一人の作家の数作品を上演し続けたりする「しつこさと粘り強さ」が特徴。過去の上演作家は、如月小春、岸田國士、別役実。(こりっちより)

てんこもり堂第五回本公演「真、夏の夜の夢」

- __

- てんこもり堂第五回本公演「真、夏の夜の夢」。まず、素敵なチラシですね。

- 藤本

- ありがとうございます。デザイナーの方にかなり注文を押しつけてしまって。僕の中に、今回はこうしたいというコンセプトがあったので、折れてもらったという形になりました。ストイックでキレイなチラシには憧れるんですが、自分のキャラクターとは合ってないなと。

- __

- タイトルの「真、」の部分。真夏である事が強調されながらも別の意味が込められているように思うのですが。

- 藤本

- 「ま、なつのよのゆめ」と読んで貰いたいと思っています。実はこの作品、6月の夏至の日がベースのお話で、5月の祭も話題に出てくるんです。日本で真夏と言えば8月だし、昨今は「夏の夜の夢」というタイトルで上演される事が多いみたいです。ウチはそこをあえて「真夏」にして、「、」を入れてみたら、何か普通にはやりませんよみたいな。「真」って何やろうと思ってくれるのかなと思ってもらえるんじゃないかと。

- __

- 原作を選んだ経緯を伺っても宜しいでしょうか。

- 藤本

- 3年前にぶんげいマスターピースのシェイクスピア部門に、てんこもり堂も参加させてもらったんです。地元の劇団だからという配慮もあったのかもしれません。1時間程度の作品で、力いっぱいやらせてもらったんですが、審査員の方にきつい事を言って頂いたんですね。それが、僕の中の闘争心に火を付けたんですね。いつかシェイクスピア作品で返したいと思ったんです。それが、もう一度シェイクスピア作品を考えようというキッカケになったんです。

- __

- どのような魅力を今は感じられているのでしょうか。

- 藤本

- 400年前に書かれた作品で、けれど色々と個性溢れる人が出てくるんですよ。彼らの個性って、現在でも色褪せる事がないし、何だかそういう人がいていいんだと思えてくるんですよね。

てんこもり堂第五回本公演「真、夏の夜の夢」

公演時期:2013/7/5〜7。会場:アトリエ劇研。

「我ら役者は影法師」

- __

- 色んな人がいて、それで良いと。

- 藤本

- シェイクスピア作品には様々な解釈を許す多面性があるというか。どういう風な切り口をしても、結構通るんですよね。無理矢理でも。現代の役者に役を振った時に出てくるものには、現代人の彼が反映されている訳ですよ。そこを活かしたいですね。その人ならではの読み方を。

- __

- なるほど。

- 藤本

- もちろん演出もやっているので、こうしたいというコンセプトはあるんですけども、役者さんに委ねて出てきたものをどう活かせるか。それがどうしたら面白くなっていくのか、役者さんたち全員と共同で作っていくのが理想です。僕が一方的に指示したりする関係性は、なかなか良い秩序を産まないので。お互いに掛け合う。「こんなのはどうだろう」、「うん駄目や」と言いながら、この座組でしかできない、交換不可能なものを作って行きたいですよね。

- __

- ありがとうございます。この「真、夏の夜の夢」、作品としてはどのようなコンセプトがあるのでしょうか。

- 藤本

- 戯曲の最後のセリフが印象的で、「我ら役者は影法師」、私達の芝居は大したことはありませんけれども、夢だと思って下さいというメッセージで締めくくる。まず夢である事が大切で、その世界を描こうというのが一つ目の指針でした。もう一つはやっぱり恋愛モノですので、「夢」と「愛」がコンセプトとして作っています。夢にしても、寝ている時の夢でありながら、実現出来る夢として描きたいですね。愛も、間違っていても構わない、色んな愛の形があっていいという事を舞台上で描けたらと思います。欲張りですけど、そういう風に膨らんでいけばいいなあと思います。

- __

- このお芝居を見たお客さんに、どう思ってもらいたいですか?

- 藤本

- 人が人を好きになるって、いい事だと思ってもらいたいですね。そう思ってもらえなければ駄目だなあと。それは男女間の恋愛だけではなく、男が男に惚れる場合もある訳ですよね。年齢差も関係ない。それが素晴らしいという事を伝えたいですね。ニコニコとした気持ちで見て貰えたらと。

「見ている」

- __

- それは、片思いの事を指していますか?

- 藤本

- 僕はドストエフスキーの作品が好きなんですけど、彼の描く愛の形は「目を背けない愛」なんですよね。悲惨な状況であってもちゃんと見ようとする登場人物が必ずいる。それは一つの、信じられる愛の形だと思っているんです。見てはいけないものをしっかり見るという。それを舞台上でやりたいです。台本上、出ハケではかち合うことのない登場人物が、もし同じ空間にいて「見ている」としたら。その方向性で作ろうとしています。

- __

- もしかしたら笑いになるのかもしれませんね。もしくは、そうした事により奇妙な想像が膨らむのかも。

- 藤本

- 僕はギャグが好きなので、笑いになるのならば避けるつもりはないですね。だからと言って、今そう言われたからそういう方向に行く訳ではなく。僕達の作品にとってそれが必要であれば、力強く選んでいきたいと思います。ただ、単純に、俳優たちが舞台から姿を消さずにじろじろと芝居を見ているというのがどういう事になるのか見てみたいんですよ。不親切な作品になるかもしれませんが、あらゆる場面で関係性が見えた時、お客さんがどこを見たら分からなくなる。本来なら、見るべき所を決めるべきなんですけどね。極端に言うと4つのシーンが同時多発的に起こっている。そんな状況なら、ベタベタな笑いになるかもしれませんし無茶苦茶な状況になるんでしょうけど、そうしたリスクを冒さないと自分達にとって面白いものは出来ないんじゃないかなあと思っています。

人間

- __

- 藤本さんの演出家としての特長は、ご自身ではどこだと思われますか?

- 藤本

- 演出としての一番願っている事は、引いて舞台を見ていても、大事な瞬間にフォーカスがアップに見えるような感覚が作品に欲しいですね。そこにぎゅっと、そこに今マックスのエネルギーが掛かっている、濃厚な瞬間を舞台で実現したいです。役者としても、そこへのこだわりがありますね。

- __

- ありますよね。後ろの客席から遠くの舞台の人の、例えば振りかざしている腕が迫力を持って大きく見える瞬間。

- 藤本

- 映画のアップみたいに、そこしか見えていないような瞬間がたくさんあるといいお芝居になるんじゃないかなと思います。

- __

- 集中しているという事ですね。

- 藤本

- 大事だと思います。

- __

- 集中している事が何故大切なのでしょうか。

- 藤本

- そこに人間が出てくるからだと思いますね。登場人物の人間像や、もしかしたら俳優が持つ人間性などが何ものをも押しのけるほどのパワーを持っていて、そこに見入ってしまう。そこに圧倒されてしまうし、惹かれます。もちろん、引いた目線の作品で素晴らしいものもありますけどね、やっぱりどうしても惹かれてしまいます。それを具現化していくのが本当に難しいんですが。

- __

- そうかもしれませんね。

- 藤本

- そこで思うのは、型を持たずに柔軟に行こうと。脚本や役者によって変わりますしね。もちろん、型を持つ方はたくさんいらっしゃいますし、本当に強くて魅力的です。が、僕はフラフラしながらの演出なので、うらやましいからこそマネ出来ないですね。

- __

- 特定の型を作らない事で、飽きられないし、藤本さんご自身も飽きないんですね。

アイデアを生かした演技がしたい

- 藤本

- その反面、俳優としての僕は全部システマチックなんですよ。演技の全てに理由があって、僕はそれが嫌なんです。

- __

- あ、嫌なんですね。

- 藤本

- こういう風に見えているだろうなと思うのが嫌ですね。憧れとしては、無計画でいたいですね。サッカーのように、その場その場で生まれてくるアイデアを生かした演技がしたいです。インプロビゼーションではなくて。

- __

- 状況に動かされているという感じ?

- 藤本

- あるシステムの役どころに、自分をはめていくというか。その上で成立している演技をしている事に嫌だなあと思っています。

- __

- そこから脱したい?

- 藤本

- はい。

- __

- 藤本さんに振られる役が、ご自身と似つかわしすぎて、労力がいらないから、かも・・・?

- 藤本

- そうですね、全然違う芝居の役どころに当たったら、そこで全く通用しないから、違うやり方に触れるかもしれません。

フィルムから人形劇へ

- __

- 演劇を始めた経緯を教えてください。

- 藤本

- 映画監督になろうと考えていたんです。撮影所に入ろうとしたんですが、やっぱりどこでもそうなんですが、映画じゃなくてTVを主に撮影していたんですね。僕は青二才だったし、僕にとって映画とはフィルムを指していたから。遊んでいてもしょうがないので映画に繋がる事が出来たらいいなと思って、演劇をしたら勉強になるのかなと。作る側として。そこで探していたら人形劇団が募集を掛けていたんです。子供の頃NHKで人形劇を良く見ていたので、受けてみようと。

- __

- なるほど。

- 藤本

- 元々作る側を志向していたんですが、演じる事になって。渋々ながら稽古していたんですが、本番を迎えて、「表現するって面白いんだ」と思うようになりました。

質問 筒井 潤さんから 藤本 隆志さんへ

ドラマへ

- __

- 今後、どんな感じで攻めていかれますか?

- 藤本

- 自分の中で大切な事を言いますが、時間が掛かってもいいから劇作をしたいです。これまで演劇をしてきて、結局自分がドラマが好きなんだなと強く思うようになりました。一作くらいは本公演で、自分が書いたものを舞台に載せたいなと思います。これが自分にとっての、これからの展望になると思います。

- __

- どんな物語になるのでしょうか。

- 藤本

- 家族の話になるでしょうね。出来ればしっかりセットを組んで。永井愛さんのような、もしくはいままで上演してきた作品のような、魅力的な作品にしたいと思います。

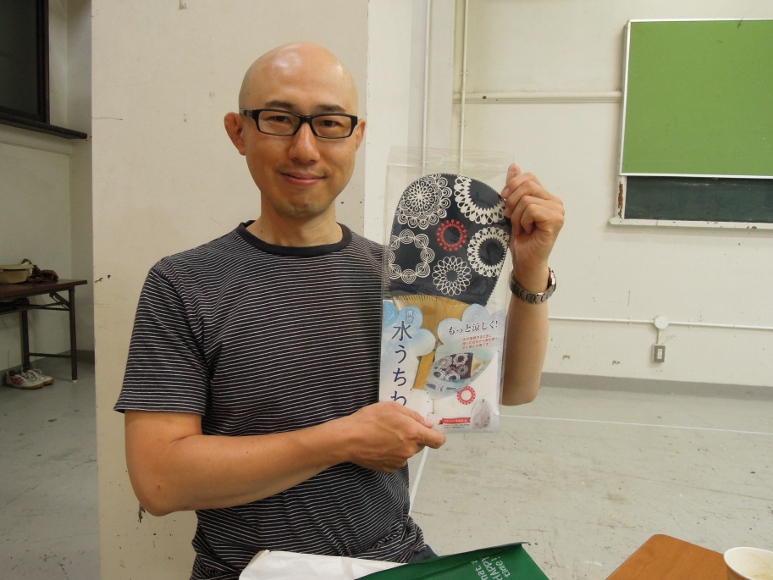

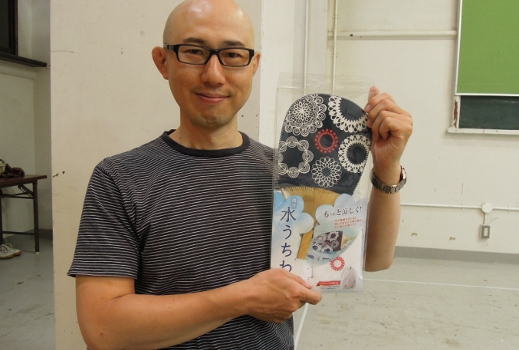

水うちわ

- __

- 今日はお話を伺えたお礼に、プレゼントがございます。

- 藤本

- ありがとうございます。

- __

- どうぞ(渡す)

- 藤本

- これは団扇ですか?水うちわ?

- __

- それはですね、水に付けて仰ぐと涼しい風になるものなんですよ。

- 藤本

- ありがとうございます!僕、冷房をあまり付けないのでぴったりです。これ、好きな色です。紺色。