「景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)」

- __

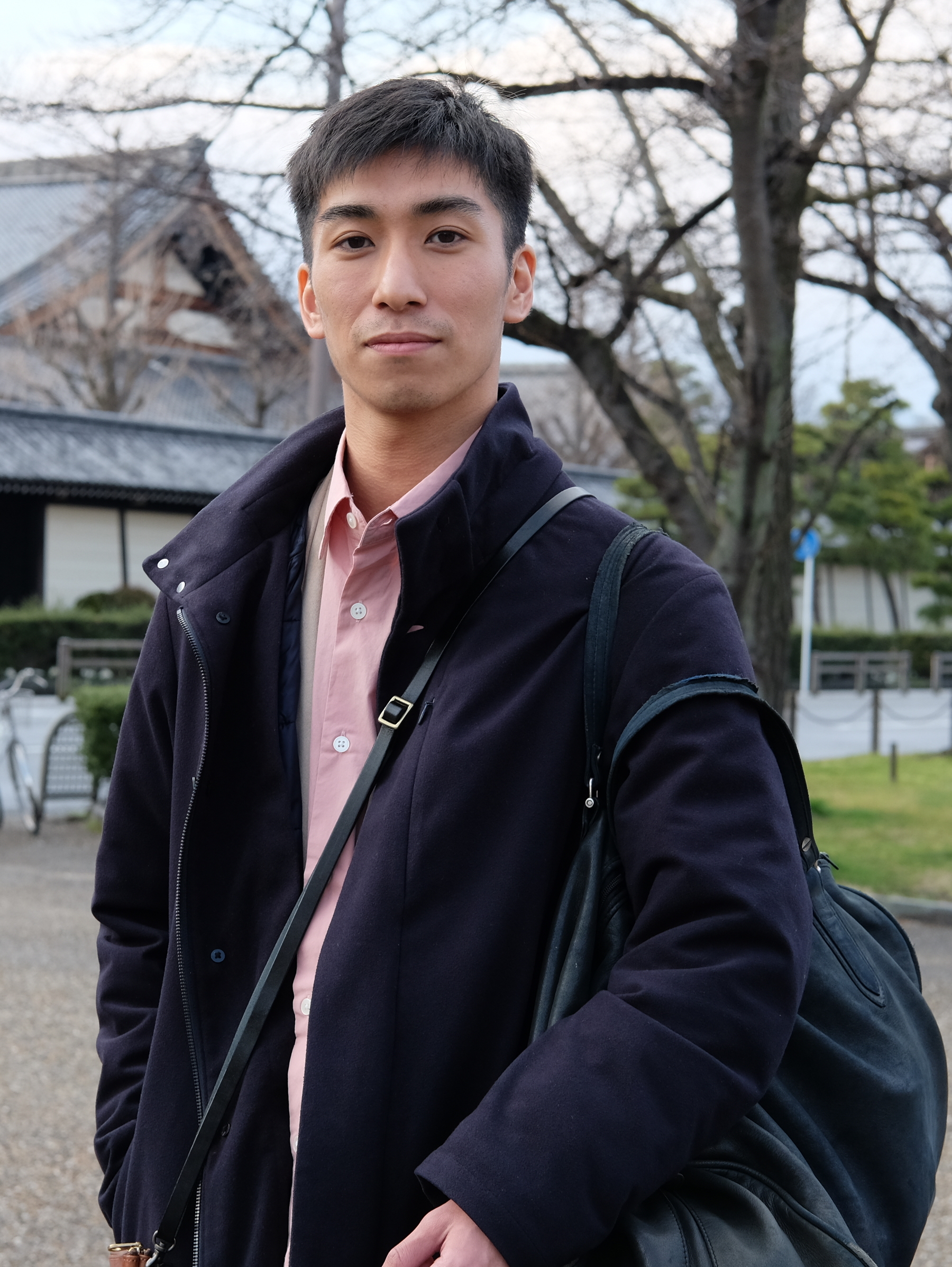

- 今日はどうぞ、よろしくお願いいたします。最近瀬戸さんはどんな感じでしょうか。

- 瀬戸

- この前、京都芸術センターで上演する予定だった作品が新型コロナウイルスの影響で12月に延期になってしまったのですが、このまま何もしないのももったいないなという話になり映像作品を作りました。場所を劇場から街中に移して撮影したんです。

- __

- 舞台を移したんですね。

- 瀬戸

- 「舞台の実存とスクリーン、間にいるあなたの眼」は役者が字幕に従って動いていくというのが上演のベースになっていたのですが今回撮影した「景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)」は街中。普通に歩いている人にも字幕が当たってしまうということになり、それも面白いという発見がありました。

- __

- 拝見しました。カンペに演技内容が書いてあって、それを役者さんが演じるという見立てになるんですが、本当にその演技をしているかどうかは誰も保証してくれない。そんな面白さがありましたね。

- 瀬戸

- 元々舞台でやろうとしていたことも、俳優が何もしていないニュートラルな状態を舞台上で出来るかどうかが一つの試みとしてあっただったんですが外で撮影して字幕が当たると事情が違ってきてしまって。「歩く」という字幕がかかっていたら、もう全然関係ない一般の人も俳優もどっちでも同じ、みたいになったんです。舞台上だと絶対に何かをしないといけない。視線があるので、少なくとも何かをしてるふりをしないといけない。映像の場合だと、歩くフリではなくてそのまま歩いていれば歩くということになる。何かをするかもしくは何もしなくても、視線の先に立てる。何も背負わなくていいし気負わなくていい。芸術センターで上演は出来なかったけど、自分的には大きい収穫でした。

- __

- 少なくとも今回の映像作品ではそのオルタナティブが生まれたということですね。

- 瀬戸

- そうですね。「冒した者 2019」だと、自分の中で「観客にどうに見えているか」を最適化するために自分の実感とバランスを取る必要がありました。マッチポンプ的に。息が切れるまでしゃべったり、無理矢理息を吸い込んだり。生理的な実感をどうやって出力していくかを重要視していました。自分が記憶を再生する装置として縛られているかのように、あくまで上演のためだけにすべてのコンディションを作っていたんです。でも今年の1月に東京で「ルームダビング」という作品を上演した時は、なるべくフラットに・実感を頼りに、自分の住んでいた部屋を想定し、その過程でお客さんの視線の存在が意識される。

- __

- フラットな状況であっても、やはり、見る者を意識していた、と。

- 瀬戸

- そうではなくて、何もしていない状況がやりたいと思っていたんです。

劇団速度

2016年3月に旗揚げ。代表は野村眞人。劇団速度の作る演劇には、『演劇を考えるための演劇』や、そのために行う思考や実験の過程が作品化されるといった特徴がある。身体、言葉などの従来の演劇的キーワードをピックアップし、それを群衆、音などといった形式へと転化(「終合唱」,2015,舞台芸術研究会)、先鋭化(「破壊的なブルー」,2016)させた作品など。また、活動は演劇作品の発表に留まらず、食べ物を食べることを用いて詩の在り処を探るパフォーマンス作品「摂食」(2015)や、フロアジャグリングの手法を用いてヒトとモノの関係を探るパフォーマンス作品「寝てるあいだに死んじゃったらどうしよう」(2016)など多岐に渡る。また、所属メンバー各々の表現活動のプラットフォームとしての劇団を標榜し、演劇からの逸脱、あるいは演劇への還元を自在に行うことで、演劇なるものの輪郭の措定を目指している。

2017年よりカンパニーのコンセプトに”信号”を採用している。(公式サイトより)

『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』

『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』

Landscapes, landscapes and the scene (subtitles as the landscape)

① 2020年3月5日 京都芸術センター前/烏丸錦交差点 https://youtu.be/0CZQ0arhaBQ

② 2020年3月6日 錦市場 https://youtu.be/nMzGzFupvd0

③ 2020年3月7日 サンガスタジアム by KYOCERA/清水寺/ロームシアター京都

④ 2020年3月8日 北大路賀茂川/音羽砂防ダム/京都芸術センター フリースペース https://youtu.be/LAu1HItnB0Y

製作経緯についての動画↓

https://youtu.be/tWo455t1QxM

企画・製作 劇団速度

瀬戸沙門 武内もも 野村眞人 好光義也

撮影協力 北方こだち Nishi Junnosuke

協力 京都芸術センター

『舞台の実存とスクリーン、間にいるあなたの眼』の延期を受け製作した映像。

舞台作品から形式を引き継ぎつつ、ポータブルな字幕を手に、劇場から街へ。街から劇場へ。

上演予定であった2020年3月5日(木)から8日(日)の4日間に合わせて、各日20時ごろ公開。

延期後の舞台作品の上演は2020年12月中旬を予定しています。

俳優の爪先から頭まで

- __

- 映像は、演じている身体のどこからどこまでを演技とするかの主導権がほぼ観客側に握られていると言う状況にある?それは演劇のようにはいかず、観客の視線がほぼ固定されるために発生しているのかも。枠に収められているため、そういう構図になっているのかもしれない。

- 瀬戸

- そうですね。一方、字幕によって風景とか登場人物が薄れていくという話もありました。それでもなお、映像の中で時間は流れている。勝手に上演が進んでいるじゃないか、という感覚もあったんです。

- __

- 様々な異化効果が起こっていたんですね。野外劇のように。外の世界に劇を持ち込むとどうしても摩擦が発生する。映像劇でも同じ事が起こるのかもしれない。

「発散」

- __

- 劇団速度は一般的な観点からしてもとても実験的な作品を多く作られていますが、反面、上演の前段階もしくは初段階で「楽しみ方」を明確に提示できる表現をされていると私は思っています。そこで伺いたいのですが、劇団速度ならではの作品の作り方は、例えばどのようなものがあるのでしょうか。

- 瀬戸

- 作品の演出手法を確立するのはもちろんですが、どの作品も基本的にはとても禁欲的です。盛り上がりが訪れるまでに溜まっていくフラストレーションが限界まで来た時に弾ける。そこで一気に発散させられるみたいな。俳優として生理的に気持ちいいタイミングではないんですが、窒息しかけているところにムーブメントが起きる。「冒した者2019」では、粘土で出来たテーブルが崩れるタイミングがその一瞬でした。そこからの展開はあっという間に過ぎ去ってしまうんです。さっきまでは関係性の整理が続いていたのに。そういうイメージが出演しているとありますね。

- __

- そこまで抑えに抑えるということがあるのですね。

- 瀬戸

- 気持ちよくやるというのが目的ではないんですけれども。

- __

- 作品にとって一番良い場所で発散するようになっているんですね。俳優でも観客でもなく。その上で伺いたいのですが、お客さんにはどのような姿勢の推移を求めたいですか?

- 瀬戸

- それこそ本当に作品によって違うんですが、僕が芝居を観るんだとしたら、あまり構えないで見るというのが楽しそうだなと思います。

- __

- 劇団速度の場合は構えてみるお客さんそうですけどね。

- 瀬戸

- まあそうですね。でも速度としてはそんな自覚はないですが。

- __

- ちょっと学的なイメージがあるから、どうしても。

- 瀬戸

- ハイアートって呼ばれるらしいですけど。

- __

- エンタメではないですがハイアートでもない。

福井裕孝さんの「インテリア」の話

- __

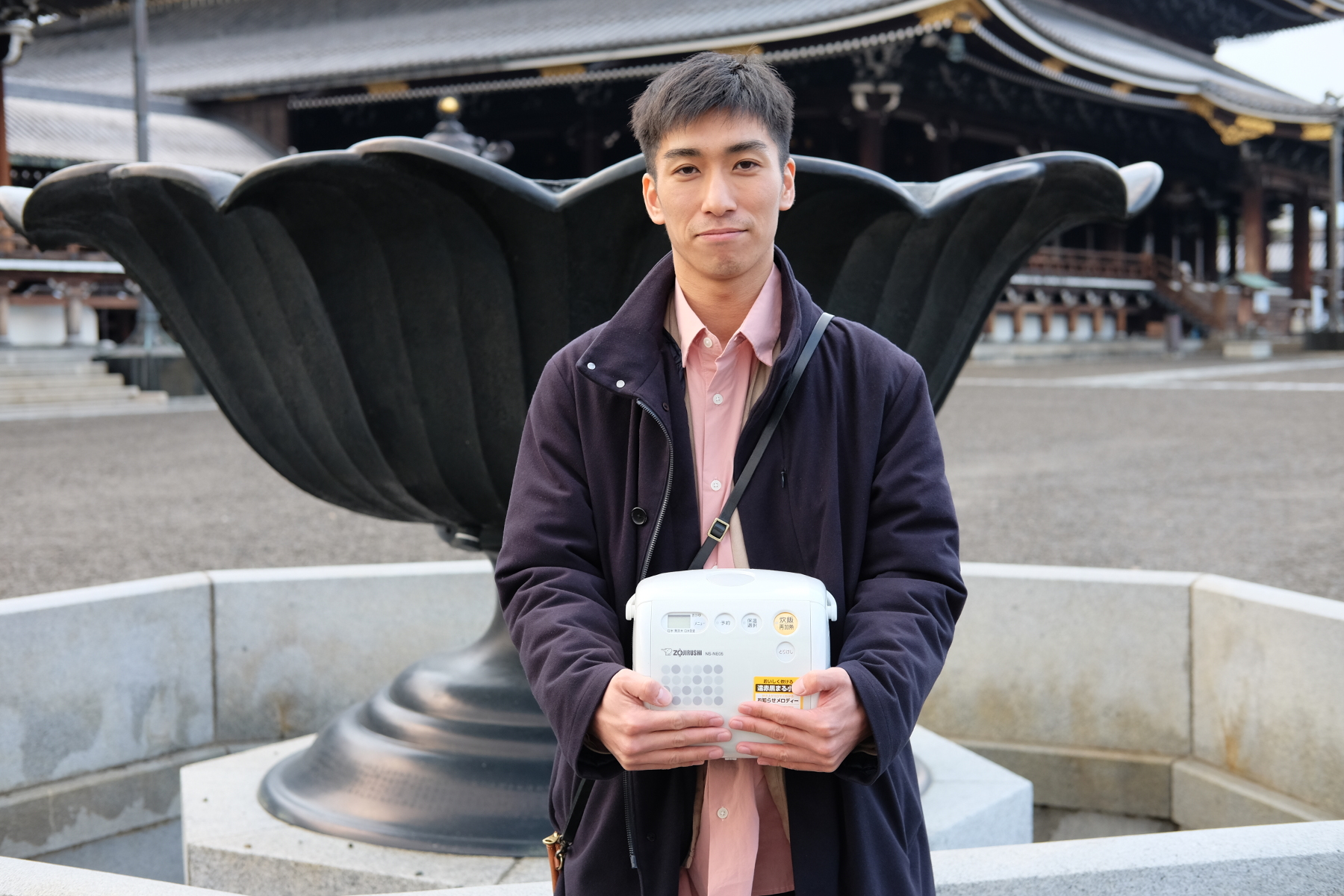

- お客さんは、だんだんとどこからか観客になっていくようなものだなあと思ってるんです。コンセプトがしっかりとしている作品の場合、観客席の人々はすぐ観客になれるのかもしれない。昨日Theatre E9で拝見した福井裕孝さんの「インテリア」をみてそう思ったんですよね。あれは素晴らしい作品だと思う。お客さん全員に、何か舞台に置くインテリアを持ってきてもらってそれを自由に配置する。瀬戸さんはさっきご覧になられてきたということですが、何を持って行きましたか?

- 瀬戸

- 僕は炊飯器を持っていきました。

- __

- 生活感が最高に出ますね。

- 瀬戸

- いま僕が使っていて、時間が存在するものがあるといいなと思って。テーブルとかぬいぐるみとは違い、それ単体で時間を持っているものが見たいなと思ったんです。舞台上に置かれているウチの炊飯器を見て、まるで授業参観のような気分になりました。

- __

- 観客にそういう参加をさせるってすごい面白いですね。

- 瀬戸

- 他のお客さんもみんなそういう同じ感覚なんですよね。舞台に持ち込まれたインテリアにしても同じような感覚を持っているのかもしれない。それは僕らには計り知れないですけれども、実感を通して想像してしまう。

- __

- 同質化し、さらにタグ付けとでもいうべきか、属性の中にいる。人も物も。そういう連帯感がありましたね。

いままで

- __

- 瀬戸さんがお芝居を始めたのはいつからですか?

- __

- 前回インタビューさせて頂いた幻灯劇場の鳩川七海さんから質問をいただいてきております。「あなたの生きがいは何ですか?」

- 瀬戸

- 高校2年の頃、カルチャーセンターで演劇講座を取ってからです。そもそも人とコミュニケーション取るのがあまり上手くないので、楽しめる範囲でやってみようと思ったんです。そのまま大学でも演劇を勉強したいなと思って京都造形大学に入りました。演技・演出コースだったんですが、ダンスばかりやっていました。最初の授業が伊藤キムさんだったんですが、すごく影響を受けました。それと、三浦基さんが講師の授業。エチュードで他の役との関係性や空間を考えながら演技するというもので、思うようには全然できなかったんですよ。それから参加した作品全部で、できなかった部分が必ずあってそれをずっと覚えていて、持ち越してしまってるような気がして。

- 瀬戸

- その時やりたいことをやることですね。あんまり、執着することがないんですよ。ずっと昔からやりたいことがコロコロ変わるんです。最近はPhotoshopで画像処理やテキストレイアウトをやっています。劇団なかゆびさんのチラシも作らせてもらいました。まだまだ全然出来ないですけど、俳優って基本的に自分の作品は見れないので、チラシによって公園に関われるのは新鮮で面白いです。あと、コラ画像を作るのが好きです。たまにTwitterで投稿したりしています。

- __

- なるほど。

- __

- 面白いですね!配置するのって、何かの意味合いとかを匂わせているみたいな感じなんですよね。

- 瀬戸

- 今は、出来なかったことよりも出来るようになったことがあると考えるようになりました。開き直りなのかもしれないですけど。

- 瀬戸

- 遠近感や、配置されている者同士の関係や、絶対そこにありえないのにそこに置かれている状態が面白いんですよね。この間大阪国際美術館に行った時に、「ねこ彫刻」というのを見かけて。キーボードが電源につなげられていて、その上に木彫りの仰向けの猫の彫像が置かれていて、で、猫の背中が押しているキーからずっと音が鳴っているという作品があったんですけど。全部訳が分からなくて理由を確かめようがない。でも確かめなくてもいいんですよね。状態としてはシンプル。そういうのが面白いなと思うんですよね。

- __

- 物が独立して存在している時の力強さと、二つ以上のものが関連して生まれている力。

これから

- 瀬戸

- 12月に公開延期になった作品の上演を行う予定です。今回発見できた上演について観点がありますので、きっと本来の上演より[更に]面白くなると思います。それから今年は本公演ではないんですが、小さなギャラリーやカフェを借りて、色々な作品を持ち寄った上演ができたらいいな、という話をしています。

- __

- ありがとうございます。とても楽しみです。

爪切り

- __

- 今日はですね、お話を伺えてお礼にプレゼントを持って参りました。

- 瀬戸

- ありがとうございます。(開ける)爪切り。すごく嬉しいです。今使っている爪切りが切れなくなってきていたので。本当にありがとうございます。

- __

- 使っていただければ嬉しいです。