『わたしじゃない』

- __

- 今日は演出家の木村悠介さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願い致します。最近、木村さんはどんな感じでしょうか。

- 木村

- よろしくお願いします。京都に来てちょうど一週間経つんですけど、毎日朝から晩まで『わたしじゃない』の稽古です。gallopの時と同じように滞在稽古しています。

- __

- 今月、6月20日から上演ですね。東京公演から始まって、京都公演は27日から。今、稽古はどんな感じでしょうか。

- 木村

- 神嶋さん以外の3人は数年前の初演にも参加してくれたのでスムーズとも言えるのですが、前回とはかなり違うアプローチをしていたりするので、だいぶ変わってきています。作品のベースみたいなものが見えてきたかな。

- __

- 実は私、初演を拝見しています。人の唇が舞台の上方に浮かび上がると言う光景が単に衝撃的なだけじゃなくて。その仕組みの特性上、リアルタイムな映像である事が何故か印象的だったんですよね。だからか、カメラや映像機器を介するよりも何故かショッキングでした。精細な映像とは違うリアルさがある。

- 木村

- 僕の使っているBoxless Camera Obscuraというのは、レンズを使って光を集めて壁に照射するというものですが、そこで動いているものは光だけなんですよね。デジタル変換されたりとかそういうことは何もされていない。

- __

- 電気も回路もない。入力も出力も光のみですね。

- 木村

- ピンホールカメラも同じですが、解像度は無限で、動画で言うフレームもない。切断されることのない、一つにつながったもの。フィルムにも解像度は無いんですが、化学変化による粒子ですので、それよりももっと繊細な光が素材なんですね。

- __

- なるほど。

- 木村

- ドイツのある小さい町に、前映画史の事物を収蔵している博物館があるんです。そこにウォークインカメラオブスキュラというものがあって。大きなドームの中にある装置なんですが、天井の穴からレンズと鏡などを使って街の風景の光を捉えているんです。それがテーブルの上に映されているんです。やけに鮮明に。

- __

- 大変興味深いです。

- 木村

- 僕らの身の回りにはデジタル映像機器が溢れていますが、光を使った映像はまた別種の驚きを持っています。

gallop

葵マコ、伊藤彩里、木村悠介、三鬼春奈の4人が、共同演出・出演を行うパフォーマンス・グループ。2008年『馬の最も速い走り方』(京都芸術劇場・春秋座舞台裏)で京都造形芸術大学 卒業制作作品 学長賞を受賞。2009年 chatty+gallop『確固たる空腹へ』(京都|アトリエ劇研)、2017年『ユートピア』(京都|スタジオ・ヴァリエ)を発表。俳優としての言葉、踊り子としての身体、メディア・アーティストとしてのテクノロジーを駆使し、パフォーマー4人のリアルな身体や言語から抽出されたイメージを、パッチワークのようにつぎはぎに構成し制作する。(公式サイトより)

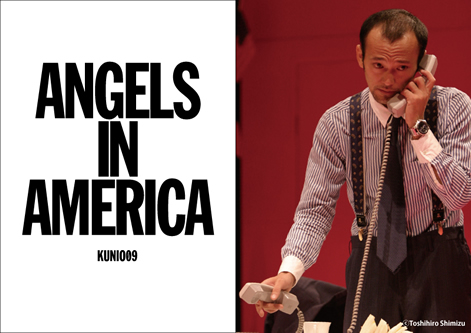

サミュエル・ベケット『わたしじゃない』

暗闇の中に浮かび上がる「口」が「彼女」と呼ばれる何者かの物語を語り続ける、ベケット後期戯曲の問題作『わたしじゃない』。演出・翻訳の木村悠介が独自に発見した技術「Boxless Camera Obsucura」を使い“物語を引き受ける〈私〉などこの世に存在するのだろうか?”という普遍的な問いを浮かび上がらせます。さらにその視線の先には劇作家ベケットとは異なる言葉の感覚を宿す《散文のベケット》を見据えます。初演に引き続き出演は伊藤彩里、増田美佳、三田村啓示、そして新たに神嶋知がベケットの原文(英語)で出演。4名の異なる存在感を持つキャストと共に深化した『わたしじゃない』を上演します。

作:サミュエル・ベケット 翻訳・演出:木村悠介

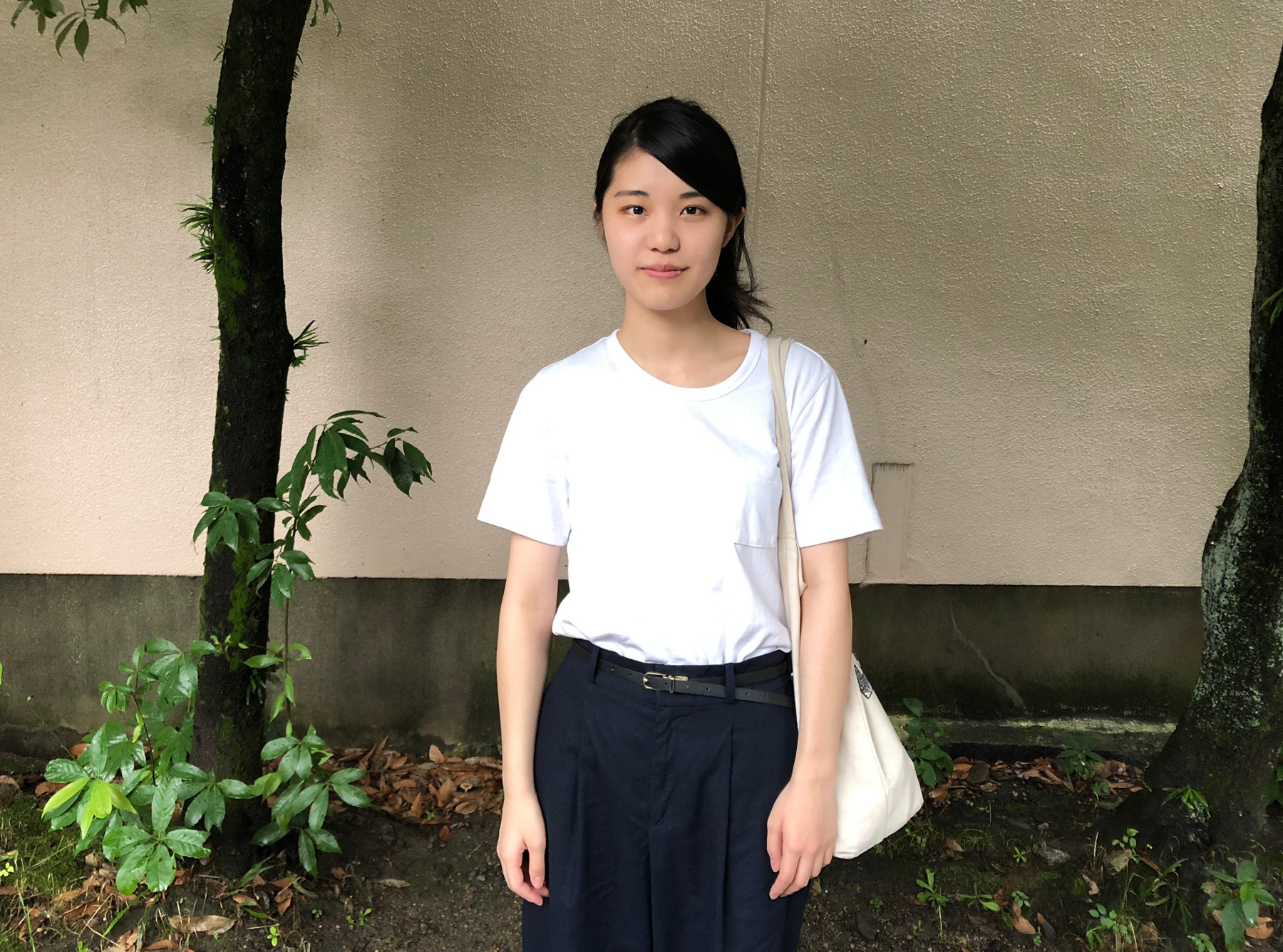

出演:伊藤彩里 神嶋知 増田美佳 三田村啓示

舞台監督:脇田友(スピカ) 制作補佐:桐澤千晶

上演許可取得代理:フランス著作権事務所

助成:全国税理士共栄会文化財団

主催:木村悠介

TOKYO, at SCOOL (5F 3-33-6 Shimorenjaku, Mitaka-city)>

KYOTO, at Lumen gallery (2F 543 Shimourokogatacho, Shimogyo-ku, Kyoto-city)

A. 伊藤彩里 B. 神嶋知 C. 増田美佳 D. 三田村啓示

A, C, D = 日本語上演 A, C and D = Japanese B = 英語上演 B = English

全回字幕なし No subtitle for all performances

上演台本 貸出可 (日・英・仏 / 要事前申込)

The English/French/Japanese script can be borrowed (Need to apply in advance)

受付開始・開場は開演の20分前 上演時間=約50分

* = 終演後、アーティスト・トーク開催

ゲスト 1. 内野儀(批評家) 2.吉田恭大(歌人) 3.蜂巣もも(グループ・野原 / 青年団演出部)4.筒井潤(演出家 / dracom) 5.山口惠子(俳優 / BRDG)

【料金】(前売・当日共) Fee

一般 Normal / 2500yen 学生&U25 Students & U25 / 2000yen

※2回目以降のご観劇 Repeater / 1500yen

小学生以下、介助・介護者等の付添人: 無料

gallop『石飛び込む、鯉浮き上がる』

- __

- gallopの『石飛び込む、鯉浮き上がる』(2019)が大変面白かったです。ご自身としてはどんな公演でしたか?

- 木村

- そうですね、これまでのgallopよりもかなり静かな作品でした。時間の流れ方みたいなのがこれまでと全然違っていたと思いますね。『馬の最も速い走り方』(2008)と『ユートピア』(2017)はコロコロとシーンが変わりましたが、『石飛び込む〜』の時は、シーンは変わって行くけどずっと何かが流れている。そうした時間が作れたのは凄く面白かったですね。四人でやっていてそれぞれ違うアイデアを出してきて、それぞれに趣味嗜好や感性も違うのに、ひとつの流れるものができたというのは。

- __

- 伊藤彩里さんにインタビューさせて頂いた時に、四人の方向性が一致したと仰っておられたのが驚きでした。拝見していた人間からすると、深いところに潜っていく感じとか、不意にかき混ぜられたり、そして鎮静する、そういう状況に持ち込まれた、という感覚があって。今考えると、広大な自然の中に追い込まれたようなそんな感覚もありました。

- 木村

- 社会を含めた、世界そのものという感じがします。

- __

- 色々な要素がたくさんあり、なおかつ、その底のほうに流れているものの存在を感じ取れる作品でした。

- 木村

- そう言って貰えるとありがたいですね。

- __

- またgallopを拝見したいです。

- 木村

- 来年の2月に横浜に行って、関西でも上演予定です。

- __

- 大変楽しみです。

gallop『石飛びこむ 鯉浮きあがる』

個々の思考と集団による思考、過去と未来、経験と直感。

相反するものさえ複雑に絡み合い、容易にひとつの形にはならないもの。

前作『ユートピア』では理想の場所を模索する姿を通して、現状に対する違和感を描いたgallop。今回は「白夜」をモチーフに新作パフォーマンスを上演します。

公演時期:2019年1月17日(木)〜 2019年1月20日(日)。会場:人間座スタジオ。

存在の不確かさ

- __

- 『わたしじゃない』の初演を思い出していた晩に、引きずられるようにしてかなりの悪夢を見たんですよ。だからじゃないですけど、悪夢って本当に否応なく見せられている状況なんですよね。演出しているのは半ば自分なのに。だからこそ勢いとリアリティがあるのかなあと。で、あの夢は何だか微妙に粒子が荒くてブラウン管のようだったんです。そういえば、20年前の実験映像ブームもブラウン管の時代だし、それらは悪夢と同じようなリアリティがあった。

- 木村

- ブラウン管のリアリティというのは要は、箱の物体感かもしれませんね。貞子はやっぱりブラウン管から出てきてほしいという事ですかね。

- __

- そうですね。赤緑青のドットを通した方がフレームが細かいような気もするんですよね。Boxless Camera Obscuraは、まさに解像度もフレームもない。じゃあ、メディアを通すことで減るものと増すものは一体何なんだろう。正直なところ、ブラウン管にもCamera Obscuraにも恐怖を感じてるんですが、光の方には未知に対する畏怖を感じています。

- 木村

- 例えば、Boxless Camera Obscuraはレンズ一枚で投影しているので、焦点がすごく狭いんですね。少しずれるとボケてしまう。その危うさ、存在の不確かさに感じるものがあると思ってます。生を見てる時とは違うものがあるんじゃないでしょうか。

口だけの役者

- __

- 「わたしじゃない」、初演に至った経緯を教えてください。

- 木村

- 後期のベケットはすごく実験的な作品が多くて、『わたしじゃない』に関しては学生時代から興味があって。暗闇の中に唇だけがあってそれが喋ってるというイメージに、ガーンとやられて、これはすごいなと。突き詰めると「体というのを失くして口だけが残る」ということになってしまうんだ、と。その時から演出とかはしていたので、いつか上演したいと意識していたんですが、反面、これは実際にはできないんじゃないかと思っていて。一体どういう形でこれまで上演してきたんだろうと調べていたら、黒い服を着て、口以外を黒く塗って暗闇に立つとか、幕で口以外を覆うとかそういうのをやっていて。

- __

- ああー。

- 木村

- いやそれは、僕が思っていたやつとは違うなと。実際に客席で見たら、隠されていても「体がそこにある」と思ってしまうだろうなと。ベケット自身もこの作品を演出して上演していますが、実は具体的にイメージがあって書いたわけじゃないんじゃないか。でも、イギリスのTV局が映像化した作品を見てすごく満足したらしいです。それは口だけを映像に収めた作品だったんですが、演劇で上演するとなると口だけにはならない。面白いけどどうにもならないと思っていたんです。それからずっと後になって、ベルリンにいた時に映画について考えたいと思って『I saw a shadow in the dark』(2014)という作品を作ったんですけど、それが前映画史についての作品をリサーチして作るというものでした。その時の色々な実験でBoxless Camera Obscuraを見つけたんです。ほとんど同時に、これで『わたしじゃない』を上演できるな、これなら口だけの役者が実現出来る、と思いました。それで日本に戻ってから製作に取り掛かりました。

映像

- __

- 演劇で映像を使った場合、観客はモチーフに対する理解を素早く行えるという気がするんですよ。その是非についても話したいです。

- 木村

- 僕の映像に対する感覚としては、映像が舞台の上でLIVEで起きているものを補うとか、逆にLIVEが映像を補うということではなくて、二つのものが同時にそこにある、別個の存在という形で捉えています。僕の作品では舞台上で出演者の身体を撮影して、その映像をそのままプロジェクションするということをよくやったりするんですけど、生身のダンサーの身体と映像の中のダンサーの体、どちらが主でどちらが従という主従の関係ではなく、どちらも別の形式で存在しているものという捉え方をしています。何か別のものが二つある、みたいな。普段はオリジナルとコピーと思ったりするかもしれないけど、実はそうじゃないんじゃないか。

- __

- というと。

- 木村

- そもそも、なんで映像の方の体が、LIVEの体と繋がってるだなんて思うんだろう。これは光の影で、体のように思える何かで。点が三つあれば顔に見えるのと同じような、人の認識の中だけで成立するものなんですね。それは何か別の存在なんじゃないかという気がしています。

- __

- LIVEの身体と映像、どちらが主従でもなく、まして比べられるものでもないと。実は先日、木村さんのHPに載っている動画を観ていました。生身と映像の区別が全くつかない瞬間があって、すごく面白かったです。

- 木村

- ありがとうございます。『body-Sampling-body』(2011)は、伊藤高志さんと山田せつ子さんがやった『Double/分身』(2001)という作品(映像でしか見ていないんですが)にすごく衝撃を受けて。それを自分なりに解釈して作り直した作品でした。映像の中の体が先に踊り出し、それに引きずられて生身の体の方が動く。ということを考えて作りました。

- __

- ダンスの、等身大の映像から受ける影響力はとても強いと思います。そして、Boxless Camera Obscuraは生身の体と接続されているわけですから、そういう意味で普通の映像とは少し違うところがあるかもしれませんね。

- 木村

- 今回の『わたしじゃない』にしても、生身の体と映像の中の体の間の認識がねじれたり、揺らいだりする感じが面白いなと思っています。

- __

- ああ、布もピンと張っていないし、映像が逆さまになるのも多分なんとかできるのにしていないですよね。

- 木村

- しようと思えばできるんですけどね。でも、複雑になってしまう。レンズ1枚というシンプルな構造というのがやっぱり大事かなと思っています。

質問 草壁 カゲロヲさんから 木村 悠介さんへ

<罵倒の作法>

- __

- 今後、どんな作品を作りたいですか?

- 木村

- 来年からちょっと始めようと思っているものがあります。プロジェクトの名前としては<罵倒の作法>。

- __

- 名前の時点でもうめちゃくちゃ面白そうです。

- 木村

- ベルリンにいた頃、日本のヘイトスピーチが話題になっていて。現場にいなかったので何が起きているのか気になっていたんです。本当に本人たちの主義主張があるのかどうかはともかく、そこに乗っかってやっている、何かをただ罵倒する、というのだけが目的なんじゃないかと思えてきて。怒りの表現のあり方を考えています。アートでも怒りは何らかのモチーフになったり原動力になったりするものですが、罵倒となってくるとちょっと違う。他者に向かっていくものですから。

- __

- そうですね。

- 木村

- その時に何か作法がいるであろうという事です。3年ぐらいかけて、リサーチやインタビューをしながら考えていきたいと思います。

- __

- 罵倒という行動そのものがそもそも成り立つのかということですよね。ヘイトスピーチは行動そのものが目的ですからね。

- 木村

- 怒りの表現を全く無しにするのも違う。ヘイトスピーチは最悪ですが、何か違うものが必要なんじゃないか。

「散文のベケット」

- 木村

- つい最近考えがまとまってきたことがあって。前回の初演以降からもずっと、ベケットについて調べたり考えたりしてたんです。すると、劇作家のベケットと小説・散文のベケットでだいぶ違いがあるという事に気付いて。散文のベケットは言葉のシャープさとか、言葉でどこまでやれるかということを追求しているんです。一方、演劇のベケットは役者の唇だけを登場させたり、『ゴドーを待ちながら』のように誰も来なかったりと、構造やビジュアルイメージをやっていて。けれど、『わたしじゃない』に関しては散文のベケットの匂いがするんですね。追求された言葉。

- __

- 「散文」とは、論理立てられていないが、だからこそ広がりを持つ事が出来る文章形式だと理解していますが、合っていますか。

- 木村

- そうですね。物語がはっきりあるわけではない文章。そして、演劇のフィールドで言うと散文のベケットはあんまり意識されてこなかったんです。良ければ、その辺りを意識してご覧になっていただけたらと思います。

- __

- ありがとうございます!20日から東京・京都でセミロングランですね。とても楽しみです。

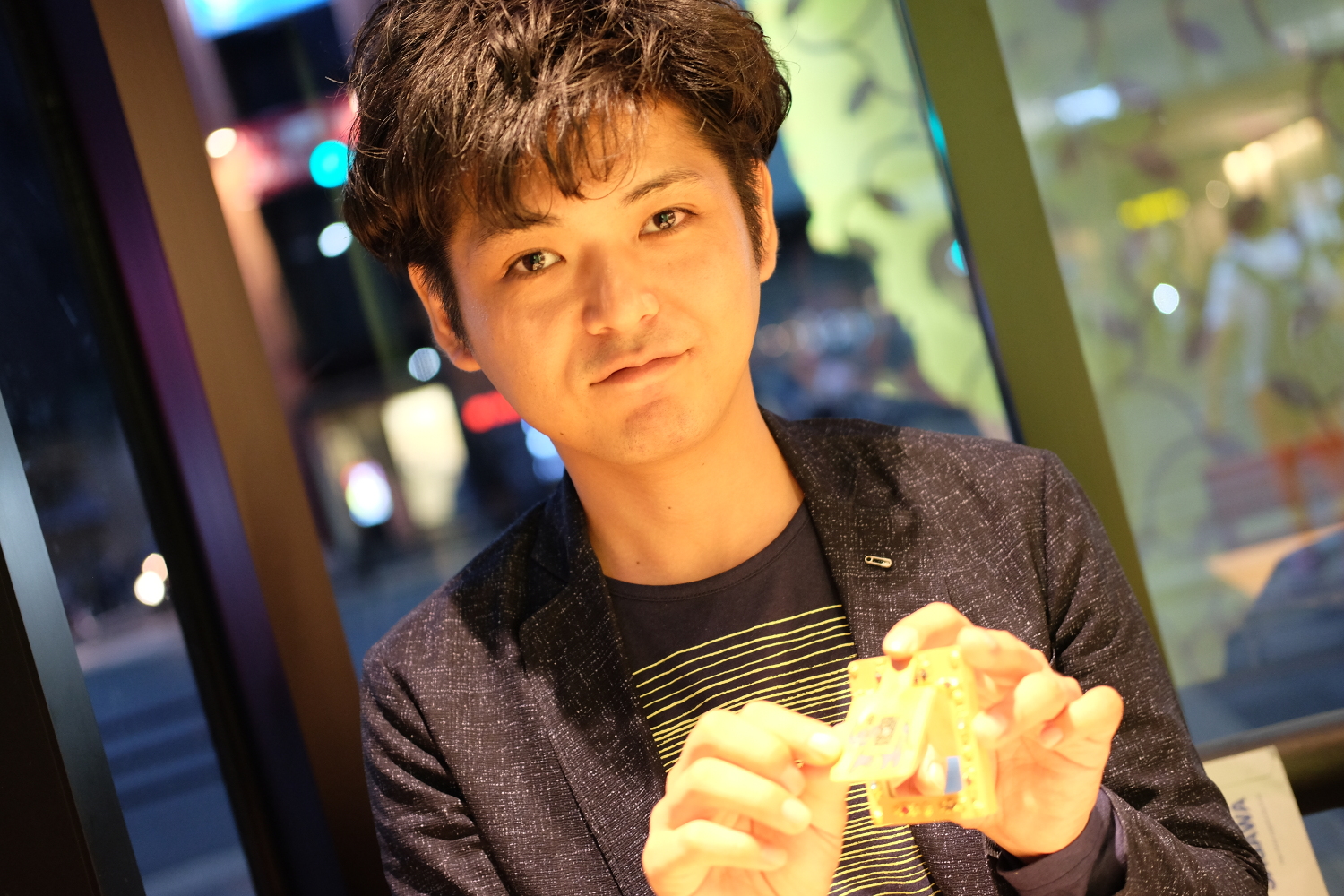

ガネーシャの飾り付き手鏡

- __

- 今日はですね、お話を伺えて俺にプレゼントを持って参りました。

- 木村

- ありがとうございます。何だろう。

- __

- 手鏡ですね。

- 木村

- へー、いいですね。可愛い。