美少女は眠れない

- ___

- 今日はどうぞ、よろしくお願いします。演劇集団Qの阿僧祇さんにお話を伺います。最近、阿僧祇さんはどんな感じでしょうか。

- 阿僧祇

- 最近、不思議と夜眠れなくて困っています。ピンチです。

- ___

- ストレスが溜まってるんですかね。

- 阿僧祇

- この間のgateの本番期間で、二日の間に3時間くらいしか眠れなくて。寝ないとまずいはずなのに。本番は大丈夫でしたけど、楽日のマチソワ間でクマが悪化してると言われました。

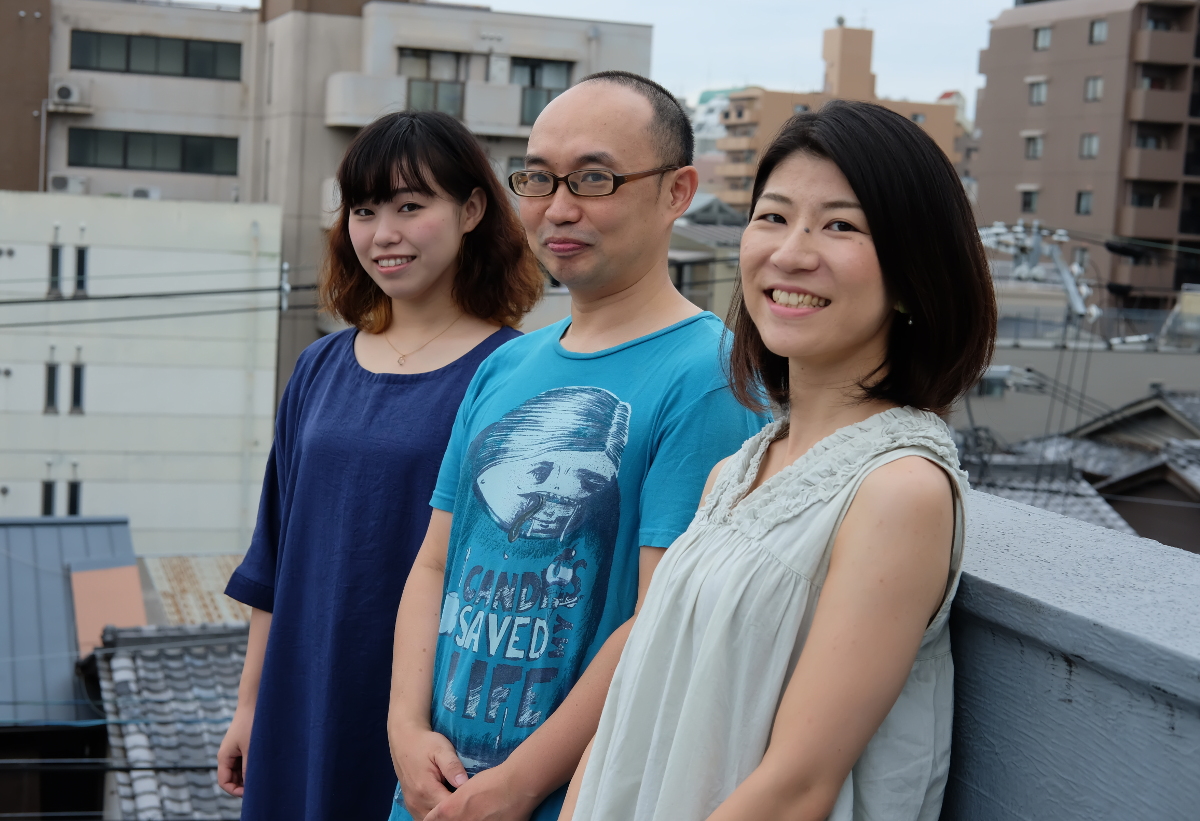

演劇集団Q

横溢れする肉体の力をもてあまし、平凡な毎日に汲々としているそんな君にはQの芝居演劇集団Qは同志社大学を中心に活動する学生劇団です。20世紀半ば設立(たぶん)から、新町別館小ホールを舞台に毎年約5、6回公演を行なっております。本多力(ヨーロッパ企画)、奥田ワレタ(クロムモリブデン)、ピンク地底人などを輩出しております。Qの芝居はエロティック・バイオレンス・アカデミックをモットーに、自由奔放な表現を楽しむことを真骨頂としております。未熟も未経験もなんのその。過去には「ネタづくりのため自作自演に走る、狂気の新聞社芝居」、「血のつながらない15人兄弟による、憎しみダンス芝居」、「世紀末、元おでん屋のニューヒーロー誕生芝居」、「10数人がカレーを食べるデモ隊芝居」、「ボケても誰もつっこまない給食室会話劇」、「首吊り芝居」「全席立ち見の金網芝居」、「舞台破壊芝居」、をつくりました。突っ走って、滑って転んで、もんどりうってノックダウン。でもまた立ち上がって突っ走る。そんな劇団です。何卒よろしくお願いいたします。(公式サイトより)

3CASTS vol.7 劇団なかゆび「から」

- ___

- 次は3CASTSでの劇団なかゆびですね。どんな作品になりそうでしょうか。

- 阿僧祇

- 前回の「から」のお話自体は伺っていて。どういう作品なのか、とか。「何もなくても、明日にでも上演できるというのがウリの一つだ」と神田さんはおっしゃっていて。でもUrBANGUILDでは前回使っていたギミックが使えないので、役者が必要だということになったらしいです。UrBANGUILDは今回が初めてなので、緊張しています

- ___

- 楽しみです。頑張ってくださいませ。

3CASTS vol.7 劇団なかゆび「から」

劇団なかゆび

関珠希 瀧口翔 南野詩恵

B級演劇王国ボンク☆ランド:国王 西マサト

3人/組の俳優が登場、それぞれパフォーマンスを披露します。

“Cast”には、配役することだけではなく、さまざまな意味があります。

たとえば、投げること、脱ぎ捨てること、影を落とすこと、票を入れること、まなざしを向けること、魔法をかけること……そして、さいころの一振り。

さて、どんな目が出るか。ぜひ目撃を。

◇ OPEN 18:30 / START 19:30

◇ adv.1800 yen + 1drink / door.2200 yen + 1drink

◇ actor or actress. 1400 yen + 1drink

※開演の20分前(状況により前倒しになる可能性あり)にはフードのオーダーをいったんストップさせていただきますので、

開演前にお食事をご注文されるお客さまはお早めのご来場をおすすめいたします。

3組の上演後にはフードオーダーを再開いたしますので、終演後のお食事もぜひお楽しみください。

『から』脚本・演出|神田真直 出演|阿僧祇(演劇集団Q)

劇団なかゆび

2014年、神田真直を主宰として旗揚げ。

ほとんどの作品で政治的、社会的、哲学的な題材から出発し、上演に着地する。

閉塞した絶望と並走しながらも、一抹の希望を探して足掻く、〈現代人〉を描き出す。

劇団の名の由来は、おそらくあなたが思い浮かべた、それである。

https://nakayubi.wordpress.com/

gate#16 参加作品おででこ「私たちの人生で一番幸せな日」

- ___

- おででこの「私たちの人生で一番幸せな日」。大変面白かったです。どんな経験になりましたでしょうか。

- 阿僧祇

- ありがとうございます。まずオーディションが、セリフを読まないタイプのオーディションだったんですよ。演出の須川弥香さんのワークショップが、私は好きでした。

- ___

- どんな内容だったんですか?

- 阿僧祇

- オーディション自体はプロフィールや日程の話だったんですけど、ワークショップでは「他人に影響を及ぼす」というのをやっていて。私はQに所属しているので、相手との会話やセリフのキャッチボールは成立させなくていい側の人間だったんです。だからすごく難しかったんですが、須川さんはそれを体感で教えてくださいました。私は元々ダンサーだったので、体感で教えてもらった方が圧倒的にわかりやすくて。自分が相手に影響を及ぼすことができて、その逆も出来た。それがすごいなと思って。

- ___

- 相手に伝わる、伝えられる。例えば呼びかけると言う行動にしたって、相手が振り向かなかったらもう一度声をかける、みたいな。また、何のリアクションもしなかったとしても、伝わったという雰囲気、間さえあれば「伝わった」と受け止めても良い、みたいな?

- 阿僧祇

- そうですね、やっぱり相手が怒っていたら少なくとも私の体の方が身構えてしまうみたいな。舞台上で、それを嘘ではなく自然に、感じたものを増幅して表現していくということを教えていただきました。

- ___

- 勉強になったんですね。

- 阿僧祇

- そういうのが好きなので。この表現の仕方を、自分のプロデュース公演の時に知っていればと思いました。

- ___

- 前回インタビューさせて頂いた森脇さんとも、そういう話になりました。彼は演技の再現よりも、その場で起こることを大事にしているらしいんです。リアクションについても、自分自身が反応できるようにしているということでした。

- 阿僧祇

- はい。

- ___

- セリフをしゃべるなどの能動的な行動は準備が出来るけれども、反応についてだけは文脈の力よりも己の身体を援用せざると得ないと思う。彼が稽古場で期待されているとされる「エラー」は、もしかしたらリアクションの中でこそ起こっているんじゃないかなと。例えば相手の怒りへの肉体的反応に、相手の怒りのコンテキストを反映させるのは、どこまで意味のあることなんだろう。

- 阿僧祇

- 「おででこ」の稽古でもそういう事態は発生していて、全然怖がってない、もっと不安になってもらいたい、という要求がありました。だから、つまりこちらがもっと怖くないといけない。どんどん緊迫しないといけない。

- ___

- そういう条件を整えないとリアクションが出てこないというのは面白いですよね。また、こちらが上手く迫力を出しても、向こうが上手くリアクションが出来ないということはあるんですよね。偶発的に。

- 阿僧祇

- それでも舞台の進行を止めるわけにはいかないので、次の台詞を絶対に言わないといけない。だから、悲鳴を上げる演技があったとしたら、嘘っぽくても悲鳴を上げるんですよ。それが嘘だというのは観客にも演出にも相手にもばれてしまう。でもそうなってしまった後にどうリカバリして行くかも今回教わりました。自分で押してみるとか、ダメだったら引いてみるとか。日常生活でもあり得る駆け引きと言うか。そういう部分を教えてもらえて。

- ___

- 色々なやり方があると思いますね。

- 阿僧祇

- 人によって合うか合わないかもあると思います。演出との相性の問題で、それは毛皮のマリーの時にも思いました。色々な所に行って、自分と相性のいい演出方法に出会えたらいいですね。

gate#16 参加作品おででこ「私たちの人生で一番幸せな日」

公演時期:2018/12/15~16。会場:KAIKA。

「毛皮のマリー」

- ___

- 毛皮のマリー、大変面白かったです。もう一度見たいですね。

- 阿僧祇

- そうですね。あれはあれで、全然後悔はなくて。でも今だったらどうできるんだろうというのをよく考えています。

- ___

- 見所のある演出がいくつもあって、例えば阿僧祇さんの演じられていた美少女は台詞の発声がなかったんですよね。

- 阿僧祇

- 声を出さないことに決めたのは、演出としての自分だったと思いますね。演出としての自分、役者としての自分、美少女、そして私自身の間でめちゃくちゃ対話をしないといけなくて。難しかったです。

- ___

- 衣装も凝ってたし。全員モノクロの。

- 阿僧祇

- 私の公演では衣装を絶対に凝ります、って宣言していますね。毛皮のマリーという作品は、作品自体が豪華絢爛じゃないですか。それをどうやって、小ホールというキャパに落とし込んでいくかみたいな過程で、豪華絢爛な舞台美術は逆に邪魔だなと思っていたので、どこまで切り落とせるかと言う考え方にシフトチェンジして行きました。

- ___

- セットが最小限だったのはいい判断だったと思います。

- 阿僧祇

- 舞台スタッフといろいろ喧嘩しながら作っていきました。もう少し狭くても良かったかもしれません。役者には、広い空間を埋める演技を求めていました。特にマリー役のぴりかぴりららには。

- ___

- 私は水夫役のタヌが好きでしたね。

- 阿僧祇

- タヌは凄く、色々な話し合いをして。まあ、作品が作品なので、躊躇ない言葉を使ったりしましたが、あまり後悔はしていません。あの作品にはエロスが必要で、セクシャリティはあまり必要ではないんですが、やっぱり、彼の男性性を美しい中に引き出していきたいと思いました。女役のぴりかぴりららの地が男らしいからこそ、その対比が面白いと。

- ___

- 中盤の方でててきて空気感を締めていくのがいいですね。そもそも「毛皮のマリー」を上映しようと思ったのはなぜでしょうか。

- 阿僧祇

- 新人公演の戯曲を探すために寺山修司を読んでいたんです。先輩方のように寺山を崇拝するわけではないんですが、「毛皮のマリー」だけは違って。これだけは上演したいと。その時点で、パウさんを主役に決めていました。パウさんの美少年を見たいがためにでっち上げた公演でしたね。

- ___

- なるほど。「毛皮のマリー」は退廃の美ですよね。

- 阿僧祇

- 私もそう思います。ただ、今回の演出ではその没落の部分を少し省いているんですよ。完璧な美しさの中で、じゃあどうしたら没落を出せるか。没落らしい没落を先に提示してしまうと、「これは没落の物語だ」となってしまい、私はそのシーンをやりたくないと思っていたので(あと、単純なギミックの問題もありました)。今となってはいい判断だったと思います。

- ___

- 何をしたかというのはお客さんには伝わらないけど。

- 阿僧祇

- わかる人には伝わったと思います。でも、彼らはここから落ちていくしかないんだというのを最後の最後に提示したら面白いかなと思いました。自分の運命にはまってしまって、そこから出て行くことができない。あそこから出て行くことも絶対に出来たけども、それでもそうできなかったのは、一種の惰性か、諦めかもしれない。あの作品は現代にも通じるところがあるんじゃないかと思っています。古今東西どこにでもあり得る没落の物語であり、過去の執着、業の物語ななんじゃないか。最近は何かそういう作品が多いような気がしますが、寺山自体が母親に対するコンプレックスを抱いていた人だから、私個人もシンパシーがあります。

- ___

- マリーとしては「これは復讐ではない」だっけ?

- 阿僧祇

- いえ、「これは復讐」ですね。私は、復讐ではあるけれども、ゆがんだ愛情なんじゃないかと捉えています。「これは復讐だ」というマリーの言葉を聞いて、そこだけを聞いた欣也が勘違いしてしまったけれど、その後あんな状態になりながらマリーが「私の坊や、愛している」そのすれ違いがとっても悲しいし、救われない。いい物語ですね、本当に。もし機会があれば再演したいと思います。

演劇集団Qプロ『毛皮のマリー La Marie-Vison』

2018年演劇集団Q夏季プロデュース公演 『毛皮のマリー La Marie-Vison』 脚本:寺山修司 演出:阿僧祇 【日時】8/24〜8/27 【料金】前売500円 当日800円 リピーター割300円【会場】 同志社大学新町キャンパス別館小ホール

美少女の詠む歌

- ___

- 短歌の活動について教えていただけないでしょうか。

- 阿僧祇

- 私が所属しているのは、同志社短歌会、京大短歌会、立命短歌会の三つの大学短歌会と、フリーペーパーの『のらねこ』という集団と、あとTwitter上の企画・つぼみ歌会の運営をしています。同志社の団体では会長をしています。

- ___

- たくさん所属されていますね。

- 阿僧祇

- 結構、複数の会に所属するのはよくあるパターンです。大学の短歌会だけではなくて、結社に所属しながら大学の短歌会に所属している人も多いですよ。人によってバラバラですが。

- ___

- 短歌、時間を取って歌集を読み込みたいとは思っているんですが、なかなか時間がないんですよ。

- 阿僧祇

- 私の所属している会の会誌もあるので、もしよかったら。

- ___

- はい。短歌や俳句って、文章では絶対できないことをやってるなと思ってて。文章は最初の言葉から結語という構成じゃないですか。あれだとできないことを、短歌はやってるんだろうなと思う。言葉を定型に区切ることで、作者から離れた場所に位置させることが出来る。その短くて独立性の高いマップの中じゃないと、対象と認識の移り変わりを表現することができないのではないか。その表現の中で、主体が何を見て意識し、どう認識を変えていったかを追体験する、その究極性なんだろうなと思う。たとえば、「なぜこの初句から二句へ行くのか?」

- 阿僧祇

- そう、そうなんですよ。それが理解できる人と理解できない人がいます。短歌は作り手と読み手がいて初めて成立すると私は思っていて。自分はこの飛躍が気持ちいいけど、読んでいる人にとってはそれが突飛だと感じられることもある。

- ___

- 受け取る側によって新しい意味が生まれることもある。それは文章でももちろん発生するが、短歌の広がりとはどこか様相が違うような気がします。短歌はルート形成が重要だから、意味の深まり方が観念的になるんじゃないか。

- 阿僧祇

- 本当に奥が深くて息が長い趣味なんですよね。クラシカルといえばクラシカルですが、その中でも現代短歌というジャンルが生まれて、現代に至るまで続いてきた。私もジャンルとしては現代短歌を作るんですが、文語に行く人もいて、和歌に行く人もいて。色々な表現の仕方があって、どれもが正しいと思います。31文字の中は無限大。

- ___

- どのような歌を詠まれるのですか?

- 阿僧祇

- 柔らかい表現の中に強い語彙が入っている歌が好きですね。自分の代表歌は、一応 破壊には良い春の夜だマンションの屋上から月に飛び込んでみる になっています。

- ___

- いいですね!「破壊」を冒頭に持ってくるのがいいですね。一番最初にその語があるからテロリズムを警戒するんですよ、でも「良い春の夜」とあり、主体がその時を認識し選んでいるという事が分かる。その者が主体的にその時機を選んでいるのかは分からないけど、二句までの凄まじい加速感だけでもう成立している。

- 阿僧祇

- そうですね、美しさとバイオレンス。自分は結局、Qの人間なんだなと思います。そこも繋がってるなと。短歌はどうしても、上から景が移り変わっていくんですよ。それらが紙に書かれて目に見えた瞬間と、発声した瞬間は違うんですよね。目で見、読まないと、短歌は成立しないと私は思っています。漢字にするかひらがなにするかだけでも全然違うんですよね、「春の夜」か「春のよ」か。外見的な印象まで変わってくるので、本当に無限なんですよね。

- ___

- 順序を変えただけでも全然違いますもんね。

- 阿僧祇

- そうなんですよ。面白いですよね。

質問 森脇 康貴さんから 阿僧祇さんへ

- ___

- 前回インタビューさせて頂いた方から質問をいただいてきております。安住の地の森脇康貴さんです。「自分の泥臭いと思う部分はありますか?」

- 阿僧祇

- ああ、Qでは割と泥臭さを求められる傾向があると思うんですが、私はあんまり好きじゃないと思っていて。自分はやっぱり掃き溜めの鶴でいたい、そこがアイデンティティだなと思っています。でも泥臭いというのとは違うかも知れませんが、成功欲というのはあります。勝負欲、成功欲、承認欲求というのは瞬間的に泥臭さに通じてしまうとは思っています。「美少女」はきっと欲がない存在だと思うので、いかに自分の欲を隠せるか、というところはあると思います。

- ___

- 昔、「男の価値は金・女・権力」というコンビニ本がありました。

- 阿僧祇

- 私は評価を気にするタイプだと思うんですが、自分が結構、一般受けするタイプじゃないというのは知ってますから、いかに自分のロジックを世に提示できるかどうかが大事だと思っています。

- ___

- これはもう生き方の話ですね。「自立」イコール「俺を社会の中で実現できるか」というのも男の価値観だろうと思う。それはもちろん価値のあることだと思うんですが、それが今相対化されつつあるんだろうと思っています。

- 阿僧祇

- 今の世の中、自分の意見を発言したがらないという風潮が強いと思うんですが、私は自分の意見を言いたいなら言えばいいと思っているタイプなので。それを、自分がどう実現するかというのを考えていますね。

これから

- ___

- いま、演劇について考えていることを教えてください。

- 阿僧祇

- このまま役者を続けていくかどうかということについて考えています。あまり体が強くないので、商業的な舞台には向いていないんじゃないかなと思っていて。事務所や劇団に所属してバリバリ活動、というのは私の体も精神も持たないだろうと。大学でQに入ったコンセプトは4年間は遊ぼうと。そこでどこまで自分の力で登っていけるか遊んでいます。

- ___

- 演劇を始めたのはいつからですか?

- 阿僧祇

- 大学からです。でも子供の頃からダンスやバレエをやっていたので、あまり違和感はなかったです。

- ___

- ダンスをやってたんですね。

- 阿僧祇

- バレエ、ジャズダンス、日舞、他にもたくさん。小さい頃から芸事はいくつもやらせてもらっていました。

- ___

- ダンサーだから、身体に落とされるワークショップがありがたかったと。

- 阿僧祇

- 芸歴としてはダンスの方が圧倒的に長かったので。微調整もよりやりやすい。

同時に二つのことをやろうとしている

- ___

- 今後取り組んでいきたいことはありますか?

- 阿僧祇

- 私の中でよく問題になる事なんですが、演劇と短歌、どちらをより極めていくか。どちらも極めるというのはとても難しいことで、いつかどちらかを選ばないといけないんですよね。それを決めるために大学の四年間はあると考えていました。演劇を極めるとなるとマグロのように全速力で泳ぎ続けないといけない。短歌も同じです。私はどちらも同時にやってきたいんですが、「短歌が忙しいから演劇できないんじゃない」と言われることがあります。平気でやっているつもりですが。

- ___

- 二つの道を同時に歩もうとしている。

- 阿僧祇

- 私は沢山のことを同時にやっていることがアイデンティティでもあり、悩みでもあります。どちらもやろうとするとどちらも中途半端に終わってしまうような気がしてしまって。両方完璧にするとしたら、死ぬしかないんじゃないかなあと。寺山修司のように。私も、若くして色々な所に爪痕を残してすっぱり死にたいと思っています。

- ___

- 融合するという道はあるんじゃないか。二足の草鞋を履く。

- 阿僧祇

- 私、ご縁があって今年の3月に曲水の宴に出たんですよ。和歌を詠みつつ、その場に歌人として存在する、という。それは私にしかできなかったなあ、すごく嬉しかったですね。でもそういう、運の良い場との巡り合いはなかなか無いですね、融合という意味では。岡田淳という作家の「竜退治の騎士になる方法」という本があるんですが、その中に「竜退治の騎士になるにはトイレのスリッパを揃えないといけない。そこからすべてが始まる」という内容があって、だから日々を丁寧に過ごしていこうというのはあります。自分の中での何が正義か、を大事にして行った方がいいなと。そっちの方が気持ちいいなと思っています。

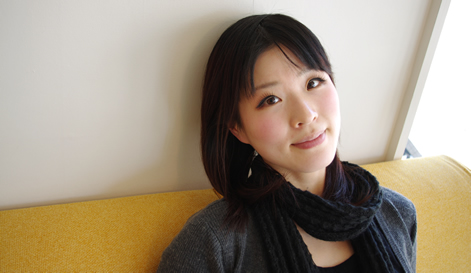

阿僧祇さんが参役された曲水の宴の様子

阿僧祇さんが参役された曲水の宴の様子

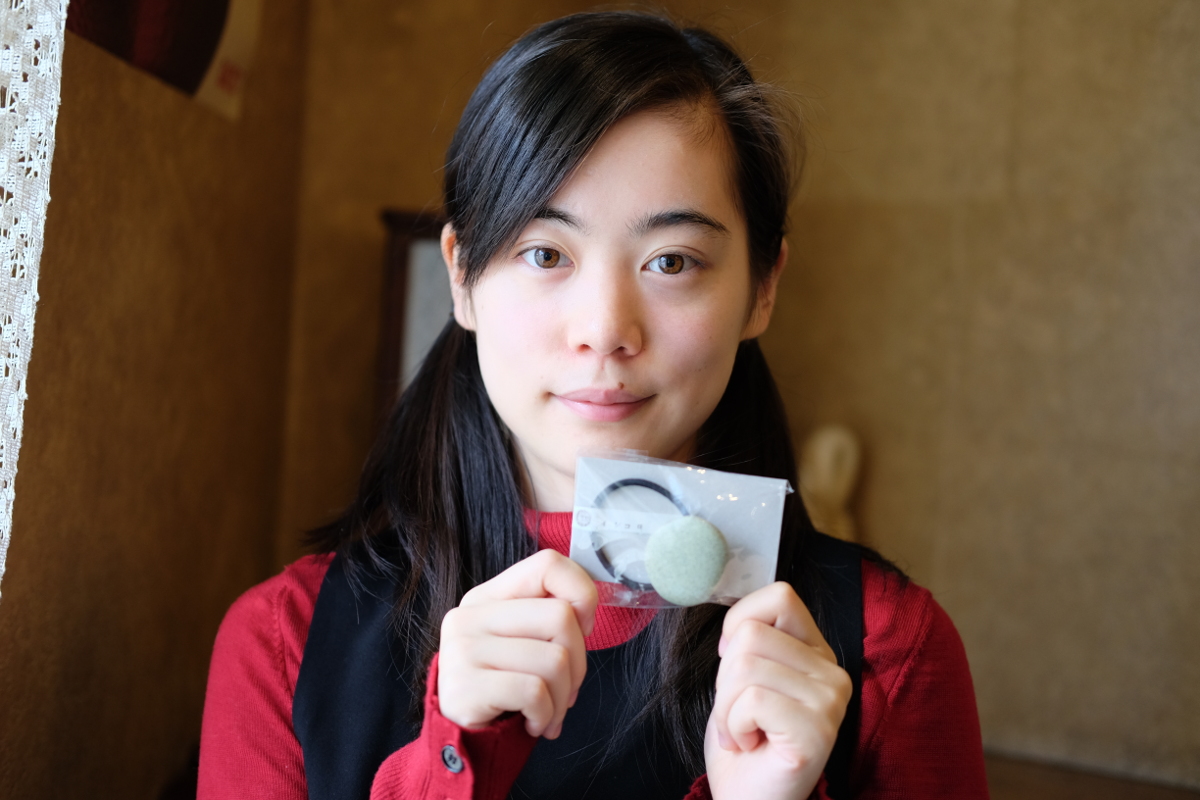

イシコロの髪留め

- ___

- 今日はですね、お話を伺いたお礼にプレゼントを持って参りました。

- 阿僧祇

- ありがとうございます。開けてもいいですか。

- ___

- どうぞ。

- 阿僧祇

- あ、これは恵文社の袋。(開ける)あ、可愛い。凄い。いしころ。すごく嬉しいです。ありがとうございます。